ご挨拶

大宮とともに

今までも これからも

病気から地域を守ろう

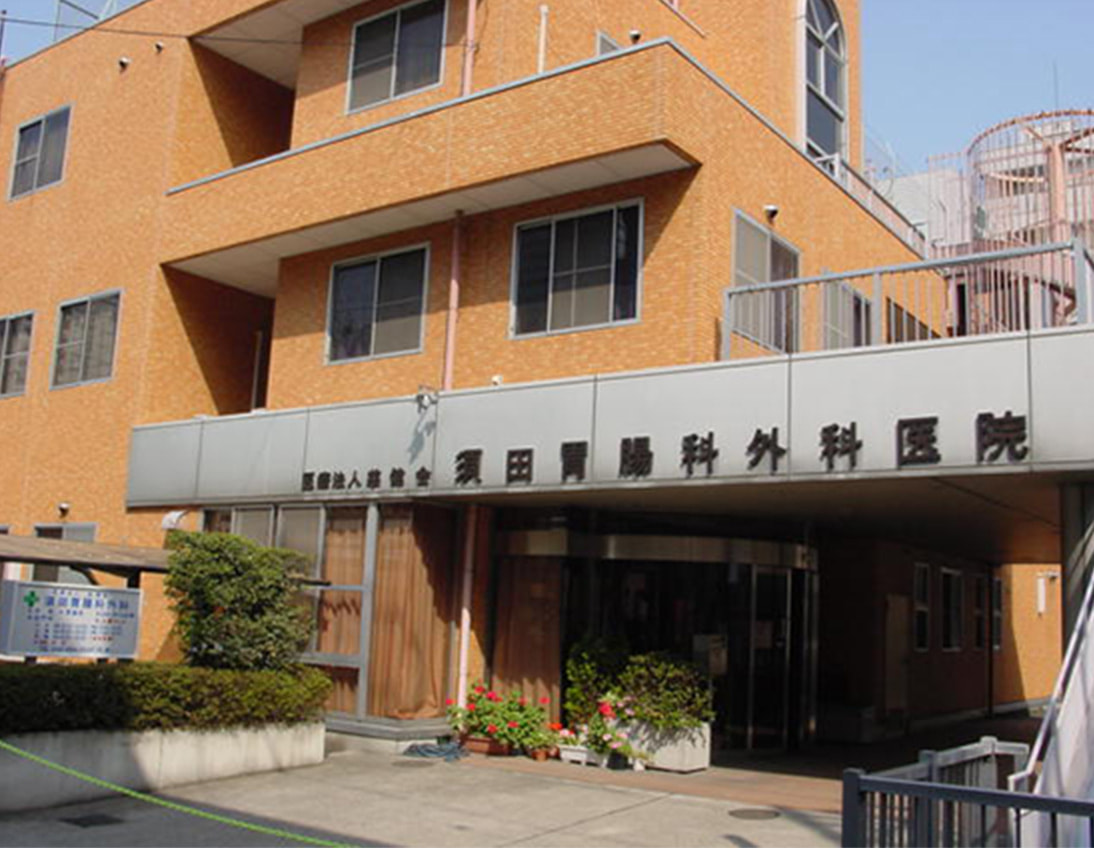

須田胃腸科外科医院は、1911年の開院以来、さいたま市大宮の地で四代にわたり地域に根差した医療を提供してきました。

私たちは「病気から地域を守ろう」という医院訓のもと、日進月歩の医学に対応しつつ、誠実で確かな医療を提供することを使命としています。

今後も、皆さまの「かかりつけ医」として、病気の早期発見・予防・治療に尽力し、地域全体の健康と安心を支え続けます。

須田胃腸科外科医院の役割

-

01

大宮の地で、114年を超えて

受け継がれる医の心当院は、初代院長が開院して以来、地域の変化とともに診療科目を変化・拡充し、常に“今、本当に求められている医療”を提供してきました。戦後の産科医療から、現在の消化器・肛門・外科・内科診療へと進化し、地域の基幹クリニックとしての役割を果たしています。

-

02

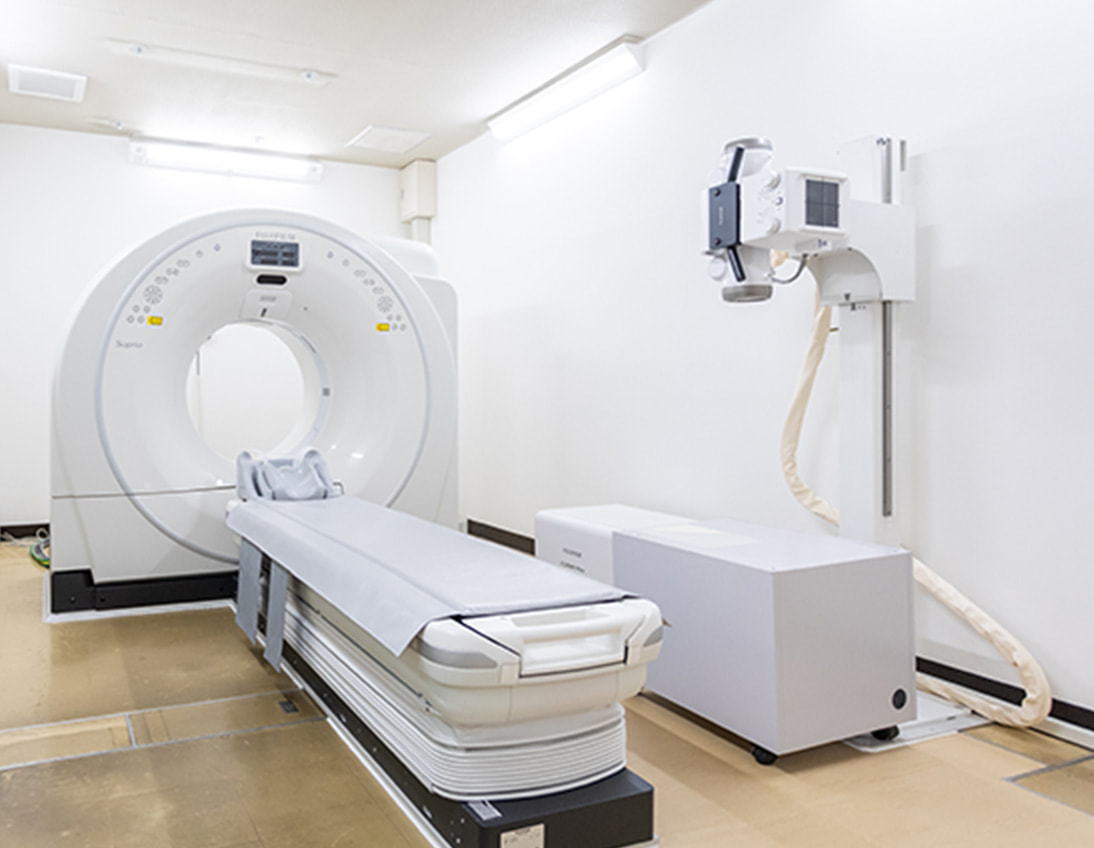

高度な検査技術による、

がんを中心とした

病気の早期発見CT・内視鏡・超音波などの医療機器を活用し、がんをはじめとする生活習慣病や慢性疾患の早期発見・早期治療に取り組んでいます。さいたま市民健診や企業健診にも対応し、予防医療にも力を入れています。

-

03

各分野の専門医

によるチーム医療の実践消化器病・内視鏡・循環器・糖尿病などの専門医による多角的な診療を通じて、日常の体調不良から専門的な疾患まで、幅広く対応しています。また、より高度な検査・治療が必要な場合は、適切な高次医療機関への紹介も行います。

-

04

次世代を見据えた

医療体制の構築2025年からは副院長・須田健太郎を中心に、肝胆膵領域への対応を強化。高齢化社会において増加する膵臓がんや胆道疾患・肝疾患など、より複雑な疾患への備えを整え、地域のニーズに応じた医療の進化を継続しています。

診療の流れ

当院は完全予約制ではありませんので、体調が優れないときや気になる症状がある際には、いつでもお気軽にご来院ください。ご来院時には、診療が円滑に進むよう、受付にて大まかな症状や受診目的をお伺いしております。

高熱・激しい下痢・嘔吐など、風邪症状のある方は事前にご連絡ください。

直接来院された場合はお待ちいただいたり、時間を改めてお越しいただく場合があります。

診療時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜13:00 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚪︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ➖︎ |

| 14:30〜17:00 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ➖︎ | ⚫︎ | ➖︎ | ➖︎ |

受付前・

ご用意いただくもの

スムーズな診療のために、下記のもの

をご持参くださいますようお願いいたします。

- 資格証明証(健康保険証)またはマイナ保険証

- 各種医療券や受給者証(老人、身障医療など)

- 現在服用中のお薬がわかるもの(お薬手帳など)

- できるだけ上下分かれた服装でいらして下さい。

受付

受付で保険証、医療券などをご提出の上、お持ちであれば紹介状や

お薬手帳も拝見いたします。尚再診の場合毎月初回の受診時や

変更があった場合にも保険証のご提出をお願いいたします。

問診票の記入

受付後、問診票へのご記入をお願いいたします。

体調が優れず横になりたい場合は、遠慮なく受付スタッフまでお申し出ください。

症状に応じて、診察前に体温・血圧・尿検査・心電図などを実施することがあります。

診察

順番になりましたらお名前をお呼びし、看護師が診察室へ

ご案内いたします。

診察は通常5~15分程度ですが、病状やご相談内容により時間が

前後する場合がございます。どうぞご理解のほどお願いいたします。

検査

診察が終わりましたら、受付にてお名前をお呼びいたしますので、

現金でのお支払いをお願いいたします。

(今後キャッシュレス決済を導入予定です。)

定期的な通院が必要な方は、その場で次回のご予約をお取りいただけます。

担当医カレンダー

医師のご紹介はこちら当院の歴史

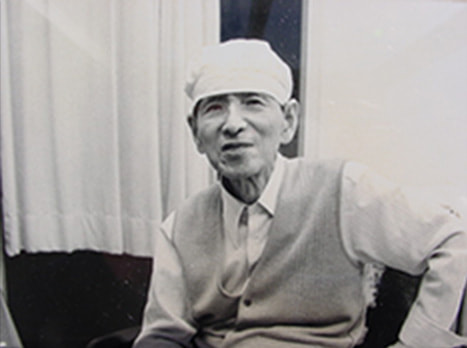

初代院長 須田喜平

当院は初代院長 須田喜平が1911年埼玉県大宮町大字大宮(現:さいたま市大宮区桜木町)に産婦人科、内科、外科を主とした須田医院を開院したことに始まります。

当時の大宮町には医療機関は少なく、多くの病を抱えた方々が訪れたとのことです。また、経済状況も厳しく医療費の代わりに野菜やお米を持ってこられる方も少なからずおられたとのことです。

1931年、当時の埼玉県では珍しい「私立 須田病院」を設立し、診療科目は産科、婦人科、内科、外科で、入院費は一人部屋3円50銭、二人部屋3円との記録が残っています。

第二代院長 須田芳郎

初代院長とともに第二次世界大戦後のベビーブームのため病院が手狭となり、1954年に現在地に当時としては大規模な二階建て産婦人科専門病院を設立しました。基礎研究が好きであった院長は診療の傍ら妊婦さんの尿をウサギの耳に注射し妊娠反応の実験を進め、現在では汎用されている妊娠反応検査の基礎を確立しました。

また日々の診療では徐々に増えてきた産婦人科開業医とチームを作り、帝王切開手術や難しい御産があるとそれぞれの医療機関に駆けつけ、皆で地域医療を守る礎を作りました。

第三代院長 須田健夫

永年継承されてきた 産婦人科から、より悩んでいる方の多い胃腸病を 中心とした診療体制へと変換いたしました。『創設者 須田喜平生誕100周年』にあたる1985 年に医療法人 慈健会 須田胃腸科外科医院を同地に新築・再出発いたしました。

当時はまだ実施できる医療機関が少なかった胃・大腸内視鏡検査を中心に消化器疾患の検査、治療、手術をおこないました。

また、便潜血検査による大腸がん検診の基礎を固め旧大宮市民検診、現さいたま市民検診の胃・大腸検診の実施、集計、報告にリーダー的存在として活躍し、この功績を高く評価され日本消化器がん検診学会の大腸がん検診精度管理委員を永年にわたり勤め、名誉会員である功労会員を付与されています。さらに公衆衛生事業に大きな功績があったとして埼玉県知事表彰も受賞しています。

また、2025年4月からは須田健太郎を副院長に迎え、消化器内科(胃腸内科)の充実を図り、高齢化とともに増加傾向にある膵臓がんを標的にした肝胆膵内科を併設しました。今後もさらに地域に密着し、地域を守る医療機関として、その役割を果たしていく所存です。

副院長 須田健太郎

埼玉医科大学を卒業後、埼玉医大総合医療センター 消化器・肝臓内科で研鑽を積み、胃、大腸の内視鏡検査や治療はもちろんのこと、さらに熟練度を要し難易度の高い肝臓、胆道(胆管・胆のう)、膵臓の検査や治療に従事してまいりました。現在も、胆道(胆管・胆のう)・膵臓疾患の検査・治療のため沖縄県立南部医療センター・こども医療センターに応援医師として趣き、多くの実績を残し専門学会でも評価されております。

長寿社会とともに胃疾患から大腸疾患へ、さらに肝臓、胆道(胆管・胆のう)、膵臓疾患へと現代人の病気は移行しており、今後はさらにその必要性が大きくなると考えられます。我々の施設ではすべての検査や治療をおこなうことはできませんが内視鏡検査、超音波検査、CT検査などを駆使し、より早い段階での病気の発見を心掛け、必要に応じてさらなる高次医療機関への紹介とより良い道を探ってまいります。

医院概要

- 名称

- 医療法人 慈健会 須田胃腸科外科医院

- 院長

- 須田健夫

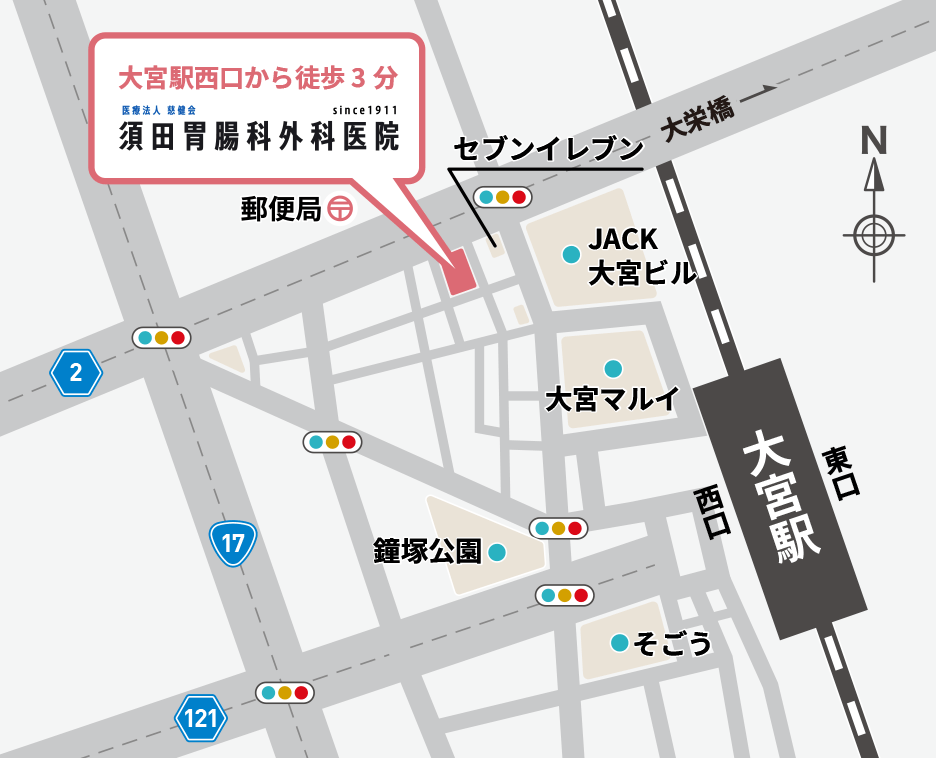

- 所在地

- 〒330-0854

さいたま市大宮区桜木町2丁目348番地 - TEL

- 048-664-0147

- FAX

- 048-653-5660

- 診療科目

- 内科、胃腸科、消化器科、循環器内科、

糖尿病内科、外科、肛門科